लाल कृष्ण आडवाणी का एकांत भारत की राजनीति का एकांत है. हिंदू वर्ण व्यवस्था के पितृपुरुषों का एकांत ऐसा ही होता है. जिस मकान को जीवन भर बनाता है, बन जाने के बाद ख़ुद मकान से बाहर हो जाता है. वो आंगन में नहीं रहता है. घर की देहरी पर रहता है. सारा दिन और कई साल उस इंतज़ार में काट देता है कि भीतर से कोई पुकारेगा. बेटा नहीं तो पतोहू पुकारेगी, पतोहू नहीं तो पोता पुकारेगा.

जब कोई नहीं पुकारता है तो ख़ुद ही पुकारने लगता है. गला खंखारने लगता है. घर के अंदर जाता भी है, लेकिन किसी को नहीं पाकर उसी देहरी पर लौट आता है. बीच-बीच में सन्यास लेने और हरिद्वार चले जाने की धमकी भी देता है मगर फिर वही डेरा जमाए रहता है.

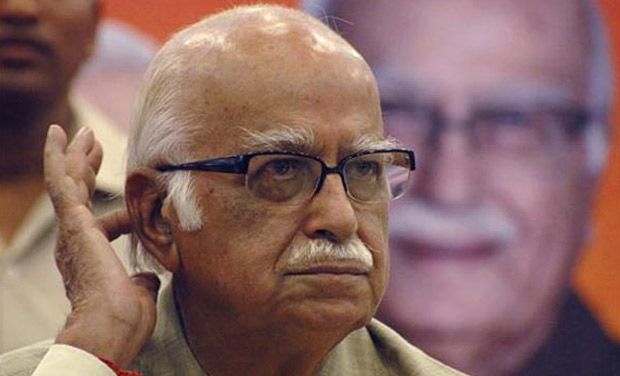

पिछले तीन साल के दौरान जब भी आडवाणी को देखा है, एक गुनाहगार की तरह नज़र आए हैं. बोलना चाहते हैं मगर किसी अनजान डर से चुप हो जाते हैं. जब भी चैनलों के कैमरों के सामने आए, बोलने से नज़रें चुराने लगे.

आप आडवाणी के तमाम वीडियो निकाल कर देखिये. ऐसा लगता है उनकी आवाज़ चली गई है. जैसे किसी ने उन्हें शीशे के बक्से में बंद कर दिया है. उसमें धीरे-धीरे पानी भर रहा है और बचाने की अपील भी नहीं कर पा रहे हैं. उनकी चीख बाहर नहीं आ पा रही है. उनके सामने से कैमरा गुज़र जाता है. आडवाणी होकर भी नहीं होते हैं.

आडवाणी का एकांत उस पुरानी कमीज़ की तरह है जो बहुत दिनों से रस्सी पर सूख रही है, मगर कोई उतारने वाला भी नहीं है. बारिश में कभी भीगती है तो धूप में सिकुड़ जाती है. धीरे धीरे कमीज़ मैली होने लगती है. फिर रस्सी से उतर कर नीचे कहीं गिरी मिलती है. जहां थोड़ी-सी धूल जमी होती है, थोड़ा पानी होता है. कमीज़ को पता है कि धोने वाले के पास और भी कमीज़ है. नई कमीज़ है.

क्या आडवाणी एकांत में रोते होंगे? सिसकते होंगे या कमरे में बैठे बैठे कभी चीखने लगते होंगे, किसी को पुकारने लगते होंगे? बीच-बीच में उठकर अपने कमरे में चलने लगते होंगे, या किसी डर की आहट सुन कर वापस कुर्सी पर लौट आते होंगे?

बेटी के अलावा दादा को कौन पुकारता होगा? क्या कोई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या साधारण नेता उनसे मिलने आता होगा? आज हर मंत्री नहाने से लेकर खाने तक की तस्वीर ट्वीट कर देता है. दूसरे दल के नेताओं की जयंती की तस्वीर भी ट्वीट कर देता है. उन नेताओं की टाइमलाइन पर सब होंगे मगर आडवाणी नज़र नहीं आएंगे. सबको पता है. अब आडवाणी से मिलने का मतलब आडवाणी हो जाना है.

रोज़ सुबह उठकर वे एकांत में किसकी छवि देखते होंगे, वर्तमान की या इतिहास की. क्या वे दिन भर अख़बार पढ़ते होंगे या न्यूज़ चैनल देखते होंगे. फोन की घंटियों का इंतज़ार करते होंगे?

उनसे मिलने कौन आता होगा? न तो वे मोदी मोदी करते हैं न ही कोई आडवाणी आडवाणी आडवाणी करता है. आखिर वे मोदी-मोदी क्यों नहीं करते हैं, अगर यही करना प्रासंगिक होना है तो इसे करने में क्या दिक्कत है? क्या उनका कोई निजी विरोध है, है तो वे इसे दर्ज क्यों नहीं करते हैं?

लोकसभा चुनाव से पहले आडवाणी ने एक ब्लॉग भी बनाया था. दुनिया में कितना कुछ हो रहा है. उस पर तो वे लिख ही सकते हैं. इतने लोग जहां तहां जाकर लेक्चर दे रहे हैं, वहां आडवाणी भी जा सकते हैं. नेतृत्व और संगठन पर कितना कुछ बोल सकते हैं.

कुछ नहीं तो उनके सरकारी आवास में फूल होंगे, पौधे होंगे, पेड़ होंगे, उनसे ही उनका नाता बन गया होगा, उन पर ही लिख सकते थे. फिल्म की समीक्षा लिख सकते हैं. वे आडवाणी के अलावा भी आडवाणी हो सकते थे. वे होकर भी क्यों नहीं हैं!

आडवाणी ने अपने निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाकायदा एक हॉल बनवाया था. तब अपनी प्रासंगिकता को लेकर कितने आश्वस्त रहे होंगे. उस हॉल में कितने कार्यक्रम हुए हैं.

कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दिन में एक बार उस हॉल में लौटते होंगे. कैमरे और सवालों के शोर को सुनते होंगे. सुना है कुछ आवाज़ें दीवारों पर अपना घर बना लेती हैं. जहां वे सदियों तक गूंजती रहती हैं. क्या वो हॉल अब भी होगा वहां?

आडवाणी अपने एकांत के वर्तमान में ऐसे बैठे नज़र आते हैं जैसे उनका कोई इतिहास न हो. भाजपा आज अपने वर्तमान में शायद एक नया इतिहास देख रही है. आडवाणी उस इतिहास के वर्तमान में नहीं हैं. जैसे वो इतिहास में भी नहीं थे.

वे दिल्ली में नहीं, अंडमान में लगते हैं. जहां समंदर की लहरों की निर्ममता सेलुलर की दीवारों से टकराती रहती हैं. दूर दूर तक कोई किनारा नज़र नहीं आता है. कहीं वे कोई डायरी तो नहीं लिख रहे हैं? दिल्ली के अंडमान की डायरी!

सत्ता से वजूद मिटा कांग्रेस का लेकिन नाम मिट गया आडवाणी का. सोनिया गांधी से अब भी लोग गाहे-बगाहे मिलने चले जाते हैं. राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम तय हो जाता है तो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को फोन करते हैं, जिनकी पार्टी से वो भारत को मुक्त कराना चाहते हैं.

क्या उन्होंने आडवाणी जी को भी फोन किया होगा? आज की भाजपा आडवाणी मुक्त भाजपा है.

उस भाजपा में आज कांग्रेस है, सपा है, बसपा है सब है. संस्थापक आडवाणी नहीं हैं. क्या किसी ने ऐसा भी कोई ट्वीट देखा है कि प्रधानमंत्री ने आडवाणी को भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के बारे में बताया है?

क्या रामनाथ कोविंद मार्गदर्शक मंडल से भी मिलने जायेंगे? मार्गदर्शक मंडल. जिसका न कोई दर्शक है न कोई मार्ग.

भारतीय जनता पार्टी का यह संस्थापक विस्थापन की ज़िंदगी जी रहा है. वो न अब संस्कृति में है न ही राष्ट्रवाद के आख्यान में है. मुझे आडवाणी पर दया करने वाले पसंद नहीं हैं, न ही उनका मज़ाक उड़ाने वाले.

आडवाणी हम सबकी नियति हैं. हम सबको एक दिन अपने जीवन में आडवाणी ही होना है. सत्ता से, संस्थान से और समाज से.

मैं उनकी चुप्पी को अपने भीतर भी पढ़ना चाहता हूं. भारत की राजनीति में संन्यासी होने का दावा करने वाले प्रासंगिक हो रहे हैं और संन्यास से बचने वाले आडवाणी अप्रासंगिक हो रहे है. आडवाणी एक घटना की तरह घट रहे हैं. जिसे दुर्घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

जिन लोगों ने यह कहा है कि विपक्ष आडवाणी को अपना उम्मीदवार बना दे, वो आडवाणी के अनुशासित जीवन का अपमान कर रहे हैं. उन्हें यह पता नहीं है कि विपक्ष की हालत भी आडवाणी जैसी है. आडवाणी के साथ क्रूरता उनके साथ सहानुभूति रखने वाले भी कर रहे हैं और जो उनके साथ हैं वो तो कर ही रहे हैं.

आडवाणी का एक दोष है. उन्होंने ज़िंदा होने की एक बुनियादी शर्त का पालन नहीं किया है. वो शर्त है बोलना. अगर राजनीति में रहते हुए बोल नहीं रहे हैं तो वे भी राजनीति के साथ धोखा कर रहे हैं तब जब राजनीति उनके साथ धोखा कर रही है.

उन्हें ज़ोर से चीखना चाहिए. रोना चाहिए ताकि आवाज़ बाहर तक आए. अगर बग़ावत नहीं है तो वो भी कहना चाहिए. कहना चाहिए कि मैं ख़ुश हूं. मैं डरता नहीं हूं. ये चुप्पी मेरा चुनाव है. न कि किसी के डर के कारण है.

आडवाणी की चुप्पी हमारे समय की सबसे शानदार पटकथा है. इस पटकथा को क्लाइमेक्स का इंतज़ार है. कुहासे से घिरी दिल्ली के राजपथ पर एक सीधा तना हुआ बूढ़ा चला आ रहा है. लाठी की ठक-ठक सुनाई देने लगी है. वो क़रीब आता जा रहा है. उसके बगल से टैंकों का काफ़िला तेज़ी से गुज़र रहा है.

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर उनके दिए गए पुराने भाषण गूंज रहे हैं. टैंकों ने राष्ट्रवाद को संभाल लिया है और संस्कृति ने गाय. पितृपुरुष आडवाणी टैंकों के काफिले के बीच ठिठके से खड़े हैं. धीरे-धीरे बोलने लगते हैं. ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगते हैं. रोने लगते हैं. मगर उनकी आवाज़ टैंकों के शोर में खो जा रही है. काफिला इतना लंबा है कि फिर चुप हो जाते हैं.

फिल्म का कैमरा टैंक से हटकर अब उस बूढ़े को साफ साफ देखने लगता है. क्लोज़ अप में आडवाणी दिखते हैं. भाजपा के संस्थापक आडवाणी.

गुरुदत्त की शॉल ओढ़े हुए राजपथ पर क्या कर रहे हैं! ये दुनिया अगर मिल भी जाये तो क्या है… ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है… बाहें फैलाये हुए रायसीना हिल्स की तरफ देख रहे हैं. राष्ट्रपति का काफिला संसद की तरफ जा रहा है. लाल रंग की वर्दी में सिपाही घोड़ों पर बैठे हैं.

धीरे धीरे फ्रेम में एक शख़्स प्रवेश करता है. दीपक चोपड़ा. आडवाणी के रथ का सारथी. आडवाणी के एकांत का बेमिसाल साथी. दीपक चोपड़ा आडवाणी की तरफ देख रहे हैं. उनके पास डायरी है. उस डायरी में आडवाणी से मिलने के लिए समय मांगने वालों के नाम हैं.

अब वही नाम इन दिनों किसी और से मिल रहे हैं. रायसीना हिल्स से एक रिपोर्टर भागता हुआ करीब आता है. दीपक जी… आप आडवाणी जी के साथ क्यों हैं? आप उन सबके साथ क्यों नहीं हैं जो इस वक्त संसद में हैं.

कैमरा दीपक चोपड़ा के चहरे पर है. उनके होंठ आधे खुले रह जाते हैं. आंखों में एक अंतहीन गहराई है. जिसकी खाई में सत्ता की एक कुर्सी टूटी पड़ी है. कुछ पुराने फ्रेम हैं जिसमें आडवाणी जी बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं. हाथ जोड़े हुए हैं, आंखें बंद हैं और मुस्कुरा रहे हैं. हर फ्रेम में दीपक चोपड़ा हैं.

रिपोर्टर को जवाब मिल जाता है. वो अब दूसरा सवाल करता है… क्या आडवाणी जी अब भी बोलेंगे… क्या वे अकेले हैं… क्या वे रोते हैं…क्या वे दिन भर चुप रहे हैं..क्या उनसे कोई मिलने आता है… संस्थापक विस्थापन क्यों झेल रहा है… क्या ये सब कांग्रेस की साज़िश है… दीपक चोपड़ा चुप हैं.

इसी सीन पर डायरेक्टर कट कहता है मगर पैक-अप नहीं कहता. अपनी टीम से कहता है… इंतज़ार करो. देखो, यह बूढ़ा राजपथ से किस तरफ मुड़ता है, मुड़ता भी है या यहीं अनंत काल तक खड़ा रहता है.

असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है… सर, हम साइलेंस शूट करेंगे या साउंड…डायरेक्टर कहता है… साउंड शूट करना होता तो मैं संसद में होता जहां नए राष्ट्रपति का स्वागत हो रहा है, जहां नए-नए नारे लग रहे हैं… मैं साइलेंस शूट करने आया हूं. उस डर को कैप्चर करने जो इस वक्त आडवाणी जी के चेहरे पर है. वो डर ही उनकी चुप्पी है.

कैमरे के क्लोज़ अप में आडवाणी के ब्लॉग का पेज आ जाता है. उस पर लिखा है A MAN OF WORDS AND ACTION. सर, फिल्म का यही टाइटल होगा क्या? नहीं. फिल्म का टाइटल होगा A MAN OF NO WORDS AND NO ACTION.

(यह लेख मूलत: रवीश कुमार के ब्लॉग कस्बा पर प्रकाशित हुआ है)